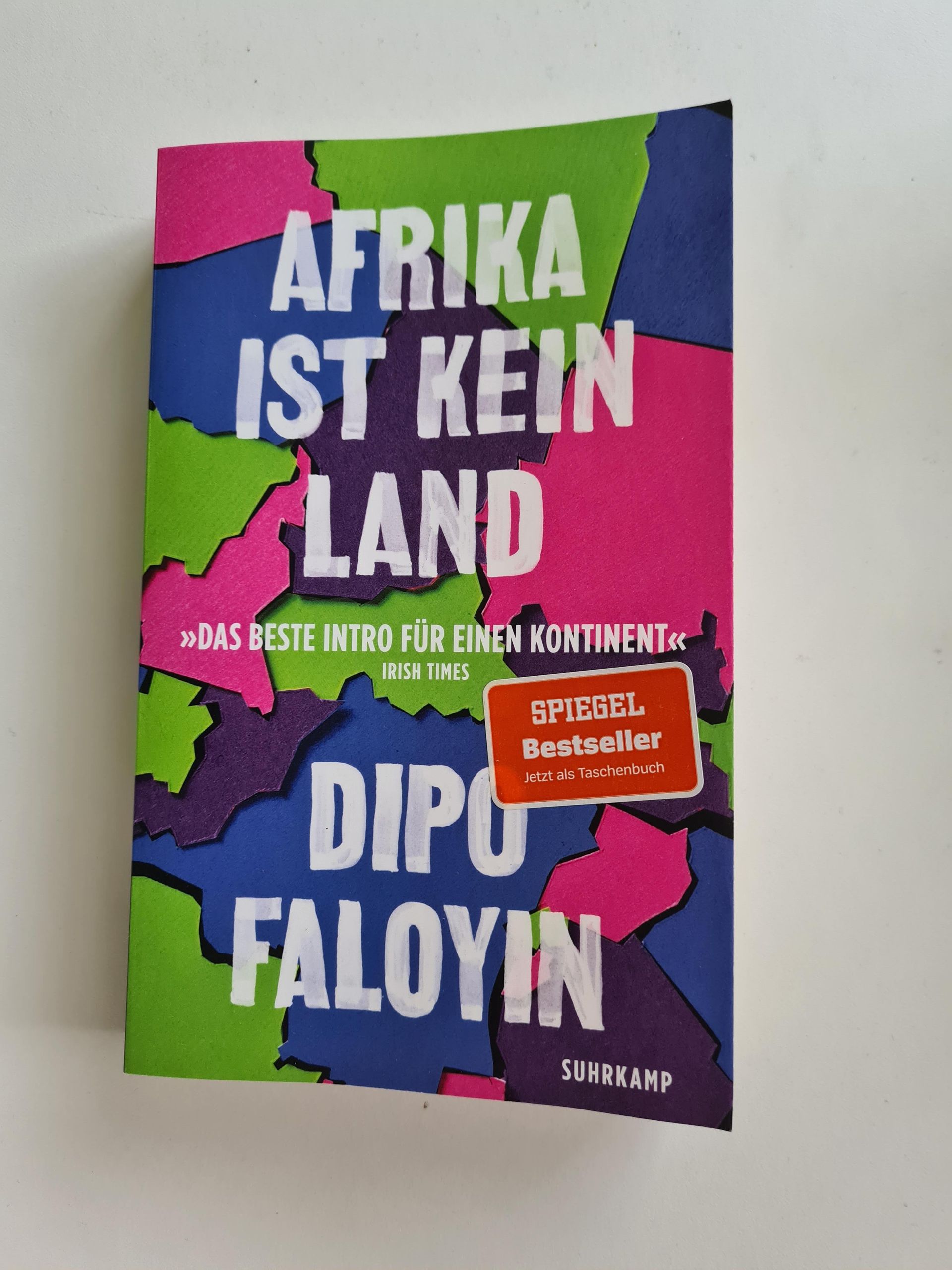

Als ich den Titel dieses Buches zum ersten Mal las, dachte ich, er sei ironisch gemeint. Denn das – so meinte ich – hätte sich doch nun wirklich überall herumgesprochen, dass Afrika ein Kontinent ist. Oder? Und dann geschah es just in diesen Wochen: Irgendjemand sprach in meinem Umfeld von dem schönen Land Afrika. Der Titel ist also beides: Ironie und Aufklärung. Diese Mischung aus Ironie und Aufklärung findet sich im gesamten Buch immer wieder und macht die Lektüre zu einem anregenden und informativen Vergnügen. Der Nigerianer Dipo Faloyin nimmt sich verschiedener Aspekte des Afrika-Bildes in Europa bzw. Amerika an und zeigt eine andere Perspektive auf den Kontinent. Wie zum Beispiel auf die Berliner Konferenz 1884/85, bei der europäische Mächte Afrika unter sich aufteilten, willkürliche Grenzen zogen, die kolonialen Interessen entsprachen und nicht ansatzweise die Bedürfnisse derer berücksichtigten, die dort lebten. Soweit oft noch bekannt und bis heute deutlich sichtbar auf der Karte des Kontinents mit vielen schnurgeraden, mit dem Lineal gezogenen Grenzen. Faloyin beschreibt, wie die Folgen dieser Aufteilung bis heute nachwirken. Als die Länder in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts ihre Unabhängigkeit von den Kolonialmächten erlangten, fanden sie sich in Zusammenschlüssen von Stämmen, die im Grunde nichts miteinander zu tun hatten. Die frisch unabhängig gewordenen Nationen standen vor der Frage, ob sie die künstlich gezogenen Grenzen rückabwickeln sollten oder versuchen, etwas aus den „Zwangsgemeinschaften“ zu machen. Sie versuchten sich in letzterem. Mit allen Schwierigkeiten, die es mit sich bringt, wenn Völker willkürlich von Fremden zusammengezwungen werden. Dieser letzte Aspekt war mir selbst so nicht klar gewesen, mein Blick war eher ein westlicher: Ja, war schlimm, diese Berliner Konferenz, ist ja nun aber lange her und nicht mehr zu ändern. Für mein Leben, für das Leben in Deutschland hat das völkerrechtliche Verbrechen von vor 140 Jahren keine Konsequenzen mehr, auch wenn es hier geplant wurde. Für die Bevölkerung der betroffenen Staaten aber durchaus. Ein Kapitel widmet Faloyin der Helfer-Industrie. Es gibt ja nach wie vor in Europa bzw. dem Westen die Meinung, wir hätten jetzt wirklich mal genug Geld dorthin geschickt und es sei doch an der Zeit, dass „die dort“ auch endlich ohne unser Zutun auskommen. Dabei ist vielen nicht klar, dass auch der Westen von der Helfer-Industrie profitiert: Angestellte von Hilfsorganisationen haben großes Interesse daran, dass die Hilfe für Afrika und ihre Jobs bestehen bleiben. Prominente lassen sich für ihr Engagement feiern und ignorieren Hinweise von Afrikanern, dass sie mit ihren Aktionen unnötigerweise das – für den Westen auch bequeme – Narrativ vom armen Afrika fördern und reproduzieren. Besonders berührt und getroffen hat mich das Kapitel darüber, wie Afrika in der Kunst, vor allem in Filmen dargestellt wird. Das Kapitel von schmerzhaft beißender Ironie stellt bloß, wie Afrika und die Afrikaner gern als Kulisse benutzt werden, um Geschichten von Weißen zu erzählen. Wie Afrika noch immer von Weißen erzählt wird. Und wie ermüdend es für Afrikaner ist, sich dieser Erzählung entgegenzustellen. Ein weiteres Kapitel widmet sich den gestohlenen Artefakten, die die Museen in Europa füllen. Denjenigen, aus deren Kultur sie stammen, ist der Zugang zu ihrem kulturellen Erbe verwehrt; es ist ja nicht so, dass ich Nigerianer einfach mal ins Flugzeug setzen und in London oder Berlin Benin-Bronzen ansehen können. Und noch immer verweigern europäische Museen mit Ausreden von erstaunlicher Kreativität die Rückgabe. In dem Kapitel „Die Geschichte der Demokratie in sieben Diktaturen“ schreibt Faloyin, dass weniger als 10 % von Afrika autoritär regiert wird. Der Eindruck mag ein anderer sein – was auch an der Berichterstattung über Afrika liegt. Dieses Kapitel erzählt von der Politik in sieben verschiedenen Ländern und davon, wie die Kolonialzeit bis heute nachwirkt, z.B. in Ruanda. Oder wie sehr heutige Politik noch immer verbunden ist mit westlichen Interessen, wie der Kampf um Ölvorkommen, z.B. in Nigeria, zeigt. Heiter kommt hingegen das Kapitel „Die Jollof-Kriege: Eine Lovestory“ daher. Jollof-Reis, heißt in den verschiedenen, vorwiegend westafrikanischen Ländern unterschiedlich und wird jeweils ein bisschen anders zubereitet wird. Selbstverständlich ist jedes Land davon überzeugt, den besten Jollof-Reis zuzubereiten. Da Dipo Faloyin Nigerianer ist, muss man nach der Lektüre dieses Kapitels davon ausgehen, dass in Nigeria der beste Jollof-Reis gekocht wird. (Das werde ich selbstverständlich niemals gegenüber meinen senegalesischen Freunden erwähnen.) Das Schlusskapitel „Was kommt als Nächstes?“ berichtet von hoffnungsvollen Entwicklungen: Zivilen Protesten gegen Polizeigewalt in Nigeria, Demonstrationen gegen sexuelle Gewalt gegen Frauen in Namibia und von Botswana, einem Land mit großen Diamantvorkommen, in dem die Regierung die Erlöse aus diesen Vorkommen für die Bevölkerung einsetzt. Nicht nur dieses Kapitel macht Hoffnung. Das ganze Buch setzt den Stereotypen etwas entgegen, in denen Afrika oft gesehen und erzählt wird. Afrika ist so anders als die Erzählung darüber. Ein Kontinent positiven und negativen Seiten, wie jeder andere auch. Ein Kontinent mit vierundfünfzig Ländern, mit einer jungen, optimistischen und resilienten Bevölkerung. Ein Kontinent, auf den sich ein anderer Blick lohnt – der von Dipo Faloyin auf jeden Fall. Dipo Faloyin Afrika ist kein Land Aus dem Englischen von Jessica Agoku Erschienen im Suhrkamp Verlag

Die beiden verwitweten Nachbarinnen in einem wohlhabenden Viertel von Kapstadt machen aus ihrer gegenseitigen Abneigung keinen Hehl. Marion kann Hortensia nicht ausstehen, weil diese in dem Haus lebt, in dem sie selbst gern wohnen würde. Außerdem bringt Hortensia Unruhe in die ansonsten beschaulichen Eigentümerversammlungen, in denen sich die anderen Frauen meist einig sind. So auch, als eine schwarze Familie um die nachträgliche Bestattung ihrer Großmutter auf dem Land von Hortensia bittet. Denn dort wurden auch ihre als Babys gestorbenen Kinder beerdigt, als das Land der Familie gehörte. Bevor die Gesetze der Weißen es ihnen wegnahmen. Natürlich müssen wir das Ansinnen zurückweisen, findet Marion. Keinesfalls, entgegnet Hortensia. Marion ist weiß, Hortensia schwarz. Schon deshalb kann Hortensia Marion niemals zustimmen. Kann niemals auf derselben Seite stehen wie Marion und reibt ihr das immer wieder genüsslich unter die Nase. Wie auch die Tatsache, dass Südafrika neuerdings von einem schwarzen Präsidenten regiert wird. Hortensia genießt die Irritation, die dieser Fakt noch immer in die Gesichter der Frauen zeichnet. Dies alles bildet den Hintergrund des Romans, der von einer langsamen Annäherung erzählt. Im Buch ist es nämlich wie im wahren Leben: Die beiden Frauen sind aufeinander angewiesen und hassen einander dafür zunächst noch mehr. Die rasanten und pointierten Dialoge zwischen ihnen sind für den Leser ein großes Vergnügen. Doch ganz allmählich, widerstrebend und sehr vorsichtig, finden die beiden Frauen zu einem Umgang, der an Freundschaft grenzt. Auch wenn die beiden alten, schrulligen Frauen das wohl nicht so nennen würden. Auch wenn die Geschichte nach dem Ende der Apartheit spielt, zeigen sich die Nachwirkungen dieser Grausamkeit noch immer in allen Bereichen des Lebens. Strukturen, die das Land jahrzehntelang in Unterdrücker und Unterdrückte aufteilte, lassen sich nicht in wenigen Jahren abschaffen. Es wird – das zeigt der Blick in das heutige Südafrika – Generationen brauchen. So viel Zeit haben Hortensia und Marion nicht. Doch ihre Verständigung mag ein kleiner Baustein für Versöhnung und Fortschritt in Südafrika sein. „Die Frau nebenan“ von Yewande Omotoso erschien 2018 bei List-Ullstein, übersetzt wurde es von Susanne Hornfeck.

Eines Morgens fragt Khady mich, ob ich sie begleiten möchte, sie hat ein paar Dinge zu erledigen und falls ich mich langweilen würde… Ich klappe meinen Laptop, der sowieso nur Arbeit für mich bereithält, zu und beschließe, die Gelegenheit für eine Stadtrundfahrt zu nutzen. Immerhin denke ich daran, mir ein Buch einzustecken, denn das hier gebräuchliche vite-fait kann sich gern schon mal ein paar Stunden hinziehen. Und auf Teju Cole habe ich mich sowieso schon gefreut. Außerdem können wir am Ende der Fahrt vielleicht beim Schuster vorbeifahren, denn gleich an meinem zweiten Tag hat sich die Sohle eines meiner Schuhe gelöst, als ich an einer Treppenstufe hängengeblieben bin. Das passiert mir hier jedes Mal, denn die Stufen sind hier nicht genormt und da passiert es leicht, dass ich an einer unregelmäßigen hängenbleibe. Es wird noch ein paar Tage dauern, bis meine sich meine Füße an die ungenormten Stufen anpassen. Unsere Fahrt beginnt damit, dass Khady feststellt, weder Papiere noch Geld bei sich zu haben und noch einmal nach Hause zurückfährt. Dann muss sie an einer Tankstelle halten, weil einer ihrer Reifen keine Luft mehr hat. Endlich lassen wir den Stau der Hauptstraße hinter uns und biegen in eine Straße in Mermoz ein. Hier wohnen die Toubabs, die Weißen. Ich verstehe, warum man hier wohnen will: Bäume spenden Schatten, Bougainvillen säumen richtige Straßen, nicht staubige Sandwege wie sie in Ouakam, dem Viertel, in dem ich bei Khady wohne, verbreitet sind. „In einem der Häuser gibt es auf dem Dach einen Pool. Da würde ich gern wohnen“, sagt Khady. „Aber teuer ist es.“ Natürlich. Wir halten an einer Orange-Money-Hütte, an der Khady Geld abhebt, um es in der Bank einzuzahlen – die Zahlungssysteme Bank und Mobile Pay sind hier offenbar noch nicht kompatibel. Während ich am Auto warte, rollt ein Mann vom Dakarer Ordnungsamt auf einem Motorroller heran. Ich muss ihn davon abhalten, Khadys – widerrechtlich – geparktes Auto mit einer Kralle zu versehen. Lächelnd, aber unnachgiebig setzt er die Kralle schon mal an, als ich mich ans Steuer setze und ein Wegfahren andeute, indem ich immerhin den Motor starte. Dabei denke ich, dass ich jetzt alles noch schlimmer mache, denn mein Internationaler Führerschein liegt sicher zu Hause in Ouakam. Aber dem Mann vom Ordnungsamt reicht meine Geste des guten Willens und die Versicherung, dass die Besitzerin des Autos gleich wegfahren wird. Gutmütig winkt er ab und konzentriert sich auf einen anderen Falschparker. Auf den Roman von Teju Cole kann ich mich erst an unserer nächsten Station konzentrieren, während Khady das Geld auf der Bank einzahlt. Die zuerst ins Auge gefasste hat eine zu lange Schlange und keine Parkplätze, diese hier hat wenigstens Parkplätze. Ich versichere Khady, dass ich mich nicht langweilen werde, und widme mich endlich Teju Cole. In „Jeder Tag gehört dem Dieb“ kehrt der Held nach langer Abwesenheit nach Nigeria zurück. Zwölf Jahre hat er in den USA gelebt und dort ein anderes Leben, vor allem ein rechtsstaatliches, kennengelernt. Er schildert seine Ankunft in Lagos, wo er innerhalb einer Stunde dreimal mit der in Nigeria verbreiteten Korruption konfrontiert wird. Die emotionale Rückkehr in sein Heimatland wird von der Wut darauf überschattet. Im Laufe seiner Reise versteht er, dass das ständige Hand-Aufhalten überlebenswichtig ist. Das macht die Wut nicht kleiner, aber es gibt ihm ein anderes Verständnis dafür, das allerdings immer wieder auf die Probe gestellt wird. Ich habe etwa die Hälfte des 150 Seiten umfassenden Buches ausgelesen, als Khady aus der Bank zurückkommt und mich in den Senegal zurückkatapultiert, in dem ich selbst nur ein einziges Mal Zeugin von Korruption war – vor drei Jahren, als ich mit Khadys Bruder in einem Auto ohne Versicherung unterwegs war und ein Polizist seinen Führerschein einziehen wollte. Mit einem Geldschein in einem Gegenwert von vielleicht 20 € löste er das Problem damals. In Nigeria wäre das teurer gewesen. Oder gefährlicher, denn die allgegenwärtige Korruption führt dazu, dass auch Gewalt in dem Land ständig präsent ist. Gerade hatte ich über den Onkel des Helden gelesen, der bei einem Raubüberfall erschossen wurde. Nigeria, beschließe ich nicht zum ersten Mal, bleibt vorläufig auf meiner persönlichen Reisewarnliste. Ich will gern weitere afrikanische Länder kennenlernen, aber lebensmüde bin ich nicht - und über starke Aggressivität als Grundstimmung in Nigeria habe ich leider schon häufiger gehört. Wir setzen unsere Fahrt fort, im Viertel Sacre Coeur hat Khady ihr Büro, das sie nur selten aufsucht, da sie ihre Geschäfte als Immobilienmaklerin weitgehend telefonisch abwickelt. Nur wenn sie Papiere braucht oder etwas drucken muss, fährt sie dorthin. Ihr Büro liegt an einer großen Straße, die derzeit ausgebaut wird, Schilder mit chinesischen Zeichen weisen auf die Investoren dieser Baumaßnahme hin. Einstöckige Häuser allein würde der Straße ein beschauliches Aussehen geben – wäre da nicht die Baustelle. Boutiquen, Schönheitssalons, Reinigungen oder Restaurants befinden sich in den Erdgeschossen der Häuser und darüber vermutlich viele Büros wie das von Khady, zu dem wir zwischen Wäscherei und Boutique hinaufsteigen. Ein kleiner Raum mit zwei Schreibtischen und einem Sofa, auf dem ich mit Teju Cole weiter durch Nigeria reise, während Khady Papiere zusammensucht. Still ist es hier, auf der Baustelle wird gerade nicht gearbeitet und unerbittlich knallt die Mittagssonne auf die baumlose Straße. Die für Dakar ungewohnte Stille überrascht mich, doch als ich aus dem Fenster sehe, ist es so, wie es sich anhört: Da ist niemand. Nur einmal klappt eine Autotür und ein Mann trägt ein Paket in die Boutique. Nach einer halben Stunde geht es weiter, Khady lässt mich noch einmal im Auto allein, als sie im Supermarkt einkaufen geht – Kartoffeln brauche sie noch, sagt sie und kommt mit Fanta und Keksen zurück. Die Kartoffeln haben ihr nicht gefallen und bei der Gelegenheit hat sie beschlossen, heute nicht zu kochen, sondern Essen zu bestellen. Sie verwirklicht ihre Idee sofort und bestellt telefonisch etwas, was sie mir später als typisch kongolesische Speise vorstellt: Reisknödel mit einer cremigen Soße aus Spinat und Ziegenfleisch. Zurück geht es durch kleine, angenehme Straßen, in denen von frischen Anstrichen leuchtende Häusern eng stehen und Schatten spenden. Irgendwann sind wir wieder in Ouakam und ich bin überrascht, wie groß dieses Viertel ist, das erst vor etwa zehn Jahren angelegt wurde – was erklärt, warum hier so viel gebaut wird. Vor einem Wohnhaus halten wir und Khady ruft an, um zu sagen, dass wir da sind und das Essen abholen wollen. Es dauert noch etwa zehn Minuten, dann bekommen wir zwei Tüten ins Auto gereicht. Etwa vier Stunden waren wir für vite-fait unterwegs und haben dabei am Ende den Schuster vergessen. Nachdem wir gegessen haben und ich mich vergewissert habe, dass die Arbeit in meinem Laptop noch warten kann, mache ich mich noch einmal auf den Weg. Khady hatte eigentlich mitkommen wollen, um mir den Weg zu zeigen und aufzupassen, dass der Schuster keinen „Toubab-Preis“ berechnet. Sie hat aber keine Zeit, also schärft sie mir ein, dass die Reparatur nicht mehr als 500 CFA kosten darf. Die erste Herausforderung ist es, den Schuster überhaupt zu finden, ich schlängle mich vorbei am Gewusel des Marktes mit Ständen voller Bananen, Melonen und Mandarinen, Zwiebeln und Tomaten, an Batterien von Plastiktöpfen und -schemeln, kitschigen Kissen und Cremetöpfen, von denen ich nur die Sheabutter kenne, die neben Kajalstiften und Räucherstäbchen angeboten wird. In der stillen Straße hinter dem Markt soll irgendwo der Schuster sein, doch die Geschäfte, die ihre Waren nicht auf der Straße stehen haben, tragen nur selten Schilder, auf denen steht, was sie im Innern anbieten – schließlich kennen die Einheimischen sich hier aus. Immerhin gibt es ein Geschäft, das Schuhe verkauft, gut sichtbar auf einem Gitter präsentiert. Gebrauchte Schuhe, was hier üblich ist. Ein junger Mann in Jogginganzug und mit Sonnenbrille sitzt vor dem Geschäft und schrubbt ein paar – vermutlich aus Europa eingeführte – abgetragene Turnschuhe. Ist das der Schuster? Ich entscheide, dass Fragen ja auch hier nichts kostet, zeige ihm meine kaputte Sandale und frage, ob er sie reparieren kann. Er murmelt etwas, was ich als „Ja“ interpretiere, erst recht, nachdem er mir einen eleganten, aber unbequemen Metallstuhl zurechtgestellt hat, auf dem ich Platz nehme. Sorgfältig sucht er in einem Plastiksack nach Klebstoff, reinigt den Schuh von alten Kleberesten, trägt den Leim auf und lässt ihn antrocknen. Während wir warten, bewundere ich die farbenfrohen Boubous der vorübergehenden Männer sowie die ebenso bunten Kleider und den stolzen Gang der jungen afrikanischen Frauen. Selbst wenn sie keine Schüssel mit Waren auf dem Kopf tragen, was hier sehr oft zu sehen ist, bewegen sie sich so, dass sie es jederzeit könnten. Im Alter verwandelt sich der elegante Gang oft in ein gebeugtes Schlurfen, in dem alle Lebensanstrengungen erkennbar sind – doch eine Schüssel mit mehreren Kilo Bananen oder Schmuck zum Verkauf können sie auch dann noch tragen. Mehrfach wird der Schuster von Passanten angesprochen und auch wenn ich die Sprache der Einheimischen, Wolof, nicht verstehe, erkenne ich, dass hier ganz offensichtlich immer das Begrüßungsritual abläuft: „Wie geht‘s?“ „Gut, danke. Und selbst?“ „Danke, gut. Und mit der Familie alles gut?“ „Ja, alles gut. Und die Arbeit?“ „Gut, danke.“ Erst wenn die letzte Frage dieser ausführlichen Grußformel gestellt und – in Variationen – beantwortet ist, wendet sich der Passant wieder seinem Weg zu. Endlich reicht mir der Schuster meinen Schuh. „C’est bon“, sagt er auf meine Frage, was ich ihm schuldig bin. Ich vermute ein Missverständnis und frage noch einmal. „Si je dis c’est bon, c’est bon.“ Überrascht packe ich meine Sandale ein und verabschiede mich. „A la prochaine fois.“ Obwohl es nicht sein muss. Ob das in Nigeria auch so passiert wäre? Die Fotos zeigen alle Straßen im Dakarer Viertel Ouakam. Und in einem meiner nächsten Texte erzähle ich, warum auf meinen Bildern so wenig Menschen zu sehen sind, obwohl ich ja immer vom Gewühl in den Straßen erzähle.

Zwei Tage nach der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an Tsitsi Dangarembga hat das Literaturhaus Köln die Preisträgerin eingeladen, und weil ich gerade in der Nähe bin, lasse ich mir die Gelegenheit nicht entgehen, „die weithin hörbare Stimme Afrikas der Gegenwartsliteratur“ (aus der Begründung für die Vergabe) live zu erleben. Live können auch WDR-3-Hörer […]

Es liegt sicher in der Natur der Sache, dass ein Buch über Frieda von Bülow (1857-1909) mit einer Szene über Carl Peters beginnt, die große Liebe ihres Lebens. Und doch ließ mich dieser Umstand zunächst ein wenig mit Kerstin Deckers Buch hadern; ich hätte lieber sofort etwas über Frieda erfahren. Es war auch nicht hilfreich, […]

Anna Kuschnara – Kinshasa DreamsChristian Torkler – Der Platz an der Sonne Es bietet sich an, diese beiden Bücher zusammen vorzustellen, denn sie haben das gleiche Thema: Die Flucht des Protagonisten in eine bessere Welt. In Anna Kuschnaras Kinshasa Dreams ist es Jengo, der sich aus Kinshasa nach Europa aufmacht. In seiner Familie gilt er […]

Wieder einmal konnte ich dank der wunderbaren Afrika-Reihe des Verlags Wunderhorn eine Entdeckung machen: den südafrikanischen Autor Niq Mhlongo. Er wurde 1973 in Soweto geboren, wuchs dort in Zeiten der Apartheid auf. Heute lebt er in seinem Heimatland, das Regenbogennation genannt wird. In Way Back Home spielen beide Zeiten eine Rolle. Kimathi, der Held […]

Gaël Fayes Roman Kleines Land wurde 2016 in Frankreich sehr gefeiert und erhielt den Prix Goncourt des Lycéen – einen Preis, über deren Vergabe französische Schüler entscheiden. Davon wusste ich noch nichts, als ich es in die Finger bekam und meinte, ein irgendwie harmloses Buch über irgendwo in Afrika zu lesen. Schon der Prolog belehrte […]

Hailu ist Arzt in einem Krankenhaus in Addis Abeba. Er hat zwei Söhne und eine Enkeltochter, seine Frau liegt im Sterben. Doch nicht nur der Tod der Mutter beschäftigt die Familie, denn 1974 herrscht in den äthiopischen Dörfern eine Hungersnot, unter der vor allem Kinder leiden. Die Studenten in der Hauptstadt, unter ihnen Hailus Sohn […]